Connaissez-vous l’effet papillon, cette théorie selon laquelle le battement d’ailes d’un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas ? En économie, s’il n’existe pas en tant que tel, une crise de crédit aux États-Unis peut tout à fait être une des causes d’une faillite bancaire au Liban.

C’est ce qui s’est passé en 1966. La plupart des analyses attribuent la crise libanaise à la faillite de la banque Intra cet automne-là, ou à un échec systémique, motivé par la cupidité, les luttes de pouvoir et les intérêts acquis d’une élite, sans approfondir davantage.

Notre étude montre pourtant que cette faillite découle largement du choc récessif états-unien, qui a entraîné une hausse des taux d’intérêt internationaux. Elle remet en cause l’idée que la seule faillite de la banque Intra ait provoqué la crise de liquidité. C’est même l’inverse qui s’est produit : la crise, déclenchée par le choc états-unien, a mené à la faillite d’Intra et d’autres banques, en poussant les taux d’intérêt internationaux à la hausse.

Crise de crédit bancaire aux États-Unis

En 1966, les États-Unis connaissent une baisse inattendue de l’offre de crédit bancaire, provoquée par la décision surprise de la Réserve fédérale, la banque centrale, de limiter la création monétaire et limiter l’offre de crédits. Ce choc de crédit états-unien fut l’un des plus marquants de l’après-guerre. En novembre 1966, les taux d’intérêt états-uniens atteignent un pic de 5,75 %.

En réponse, les entreprises se tournent vers l’émission d’effets de commerce. Ces titres de créance à court terme sont émis par les entreprises pour se financer directement auprès des investisseurs, sans passer par les banques. Ils sont remboursés à l’échéance au montant de leur valeur nominale (fixée dès l’émission).

À LIRE AUSSI : Comprendre la taxe Zucman en 3 minutes

Le taux de croissance annuel des effets de commerce passe de 7,8 % en 1965 à 46,6 % en 1966. Cette augmentation s’explique par la contraction monétaire, une baisse générale des cours boursiers, et, dans une moindre mesure, par le financement de la guerre du Vietnam.

Âge d’or du Liban

Le choc monétaire de 1966 n’a pas seulement touché l’économie des États-Unis, mais s’est aussi transmis à celle du Liban, à la fois petite, ouverte et fonctionnant sous un régime de change flottant en vigueur depuis 1948. Concrètement, alors que la majorité des pays adoptent un régime de change fixe dans les années 1950-1960, les autorités monétaires libanaises interviennent seulement de temps en temps sur le marché des changes. Le taux de change est largement déterminé par le marché réservé aux banques, qui s’échangent entre elles des actifs de gré à gré.

Le Liban connaît une forte croissance dans les années 1950, autour de 8 %. Malgré les restrictions dans les autres pays, les capitaux circulent librement au Liban. Les pétrodollars s’y installent, attirant étudiants, professionnels et entreprises. Beyrouth devient un hub financier, intellectuel et touristique. La loi sur le secret bancaire de 1956 renforce encore sa place financière. Les années 1960 prolongent cette dynamique : création de la Banque centrale en 1964, développement du secteur bancaire, afflux de capitaux et d’investissements.

C’est dans ce contexte porteur que survient le choc de mai 1966.

De 11 banques en 1950 à 79 en 1964

En raison de l’importance de l’économie des États-Unis, la hausse des taux d’intérêt du pays de l’Oncle Sam fait grimper les taux mondiaux, y compris au Liban. Les taux libanais commencent à monter dès juin 1966, un mois après le choc de mai, en passant de 5,62 % à 5,82 % en juin et à 6,07 % en juillet. La hausse des taux d’intérêt au Liban est d’abord limitée, en raison de l’excès de liquidités dans les banques. Toutefois, cet excédent devait rapidement s’amenuiser sous l’effet de la fuite des capitaux.

Dans les années 1960, le système financier libanais se caractérise par une forte dispersion des dépôts bancaires. Entre 1950 et 1964, le nombre de banques passe de 11 à 79, limitant les dépôts par institution.

Seule la banque Intra fait exception : en 1965, elle détient à elle seule un quart des dépôts au Liban. Entre 1955 et 1965, ses dépôts croissent à plus de 40 % par an, contre 26 % pour les autres banques. Intra-Bank atteint 756 millions de livres libanaises de dépôts en 1965. Ne pouvant investir localement à hauteur de ses ressources, elle se tourne vers les marchés étrangers et devint la banque privilégiée des investisseurs du Proche-Orient, notamment du Golfe.

« Hot money » et fuite des capitaux

À l’époque, les flux de capitaux sont sensibles aux taux d’intérêt (« hot money »). Ces flux d’un pays à un autre permettent de réaliser un profit à court terme sur les différences de taux d’intérêt et/ou les variations anticipées des taux de change.

De facto, la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis, puis au Royaume-Uni provoque une fuite des capitaux du Liban vers ces deux marchés plus rentables, déclenchant la crise de liquidité de 1966. La Banque centrale libanaise, sans outils adéquats – peu de réserves, pas d’opérations d’open market (achats ou ventes de titres publics par la banque centrale sur le marché afin de réguler la liquidité et influencer les taux d’intérêt) –, ne peut relever les taux d’intérêt locaux pour endiguer la fuite.

La situation se dégrade en octobre 1966 quand la banque Intra suspend ses paiements. Les agents économiques, comparant les taux étrangers à ceux du Liban, transfèrent leurs fonds vers l’étranger. Cela accentue la crise, affaiblit la liquidité locale et exerce des pressions sur la livre libanaise. Entre 1966 et 1970, le nombre de banques baisse de 94 à 74.

Plus de retraits que de dépôts

À partir du 1er août 1966, les retraits quotidiens à la banque Intra dépassent les dépôts. Cette tendance est accentuée quelques semaines plus tard par des rumeurs de crise. Plusieurs banques locales et étrangères retirent environ 18 millions de livres libanaises. Les petits épargnants suivent, retirant 52 millions entre le 3 et le 14 octobre 1966.

Parallèlement, dans un contexte de hausse des taux d’intérêt à l’étranger, les clients des banques libanaises commencent à transférer une partie de leurs avoirs vers des établissements à l’étranger. Étant la principale banque du pays et la cible persistante de rumeurs, Intra-Bank subit des retraits supérieurs à ceux enregistrés dans les autres banques.

Le 6 octobre 1966, la direction d’Intra sollicite l’aide de la Banque centrale du Liban, qui lui accorde un prêt d’un an de 15 millions de livres à un taux de 7 %, contre garanties réelles.

Grâce à ce soutien, la banque Intra reprend les paiements à ses déposants, mais les fonds sont rapidement épuisés. La banque demande une rallonge de 8 millions, refusée par la Banque du Liban. Ce refus s’explique avant tout par le fait que celle-ci était encore trop jeune et dépourvue de moyens suffisants pour jouer pleinement son rôle de prêteur en dernier ressort. L’absence de consensus politique autour du patron de l’Intra-Bank Youssef Beidas, d’origine palestinienne et sans vrai ancrage communautaire au Liban, combinée à l’opposition des élites financières, qui cherchaient à redistribuer ses actifs vers d’autres banques, ainsi que le poids systémique d’Intra, qui aurait impliqué de mobiliser des ressources énormes, ont scellé la faillite.

Entre-temps, la direction de la banque tente de rapatrier des dépôts de New York vers Beyrouth. Avec la poursuite de la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis, les grands déposants institutionnels états-uniens ont déjà retiré l’essentiel de leurs avoirs pour les placer ailleurs.

Intra-Bank se retrouve en grande difficulté et annonce la cessation de ses paiements, le samedi 15 octobre 1966. La crise touche d’autres banques, les déposants accélérant leurs retraits après l’annonce d’Intra.

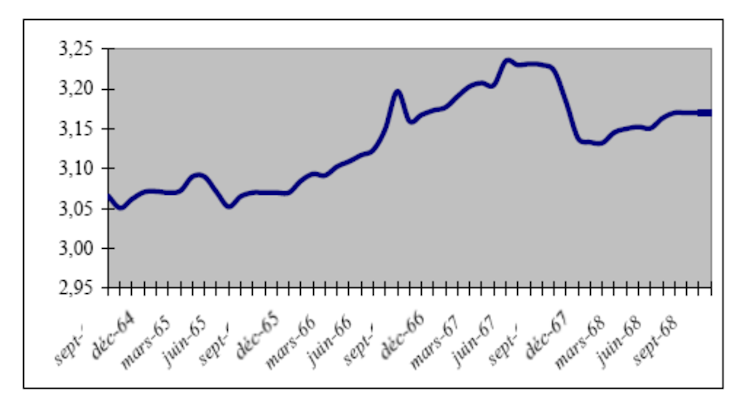

Réaction de la livre libanaise par rapport au dollar

À la suite du choc monétaire états-unien restrictif de 1966 et comme la Banque centrale du Liban ne dispose ni des moyens ni de la volonté d’intervenir sur le marché des changes pour soutenir la monnaie nationale, la livre libanaise se déprécie. Le taux de change passe de 3,11 £ pour un dollar fin avril 1966 à 3,20 £ en septembre. En un an, le taux moyen est passé de 3,07 £ en 1965 à 3,13 £ en 1966.

En somme, le choc de 1966 a perturbé la croissance pendant plusieurs mois. Il a déclenché une crise de liquidité, contribué à la faillite de la plus grande banque du pays (et à la panique bancaire qui s’en est suivie), et modifié la structure des échanges commerciaux. Il a également entraîné une hausse des taux d’intérêt, une sortie de capitaux et une forte volatilité du taux de change.

Mais le Liban trouve une issue à la crise. Les dépôts reviennent en passant de 2,6 millions en 1967 à 2,9 millions en 1968. La balance commerciale s’améliore en passant de -1,7 million en 1967 à 176,3 millions de livres libanaises en 1968. Le revenu national se rétablit en enregistrant une croissance notable de 12 % en 1968. Les crédits au secteur privé reprennent en passant de 2,3 millions en 1967 à 2,4 millions en 1968. La crise est passée.