Chaque automne, le Prix Bayeux pour les correspondants de guerre ramène à la surface cette vérité élémentaire : la guerre ne s’éteint jamais vraiment, elle change seulement de nom ou de géographie. Derrière les conférences, les images d’archives et les témoignages filmés, quelques livres s’imposent comme des balises dans ce brouillard. Des ouvrages écrits ou rassemblés par ceux qui ont vu, entendu, attendu. Des livres de terrain, de douleur, mais aussi de transmission, qui rappellent que l’information n’est pas un produit, mais un risque.

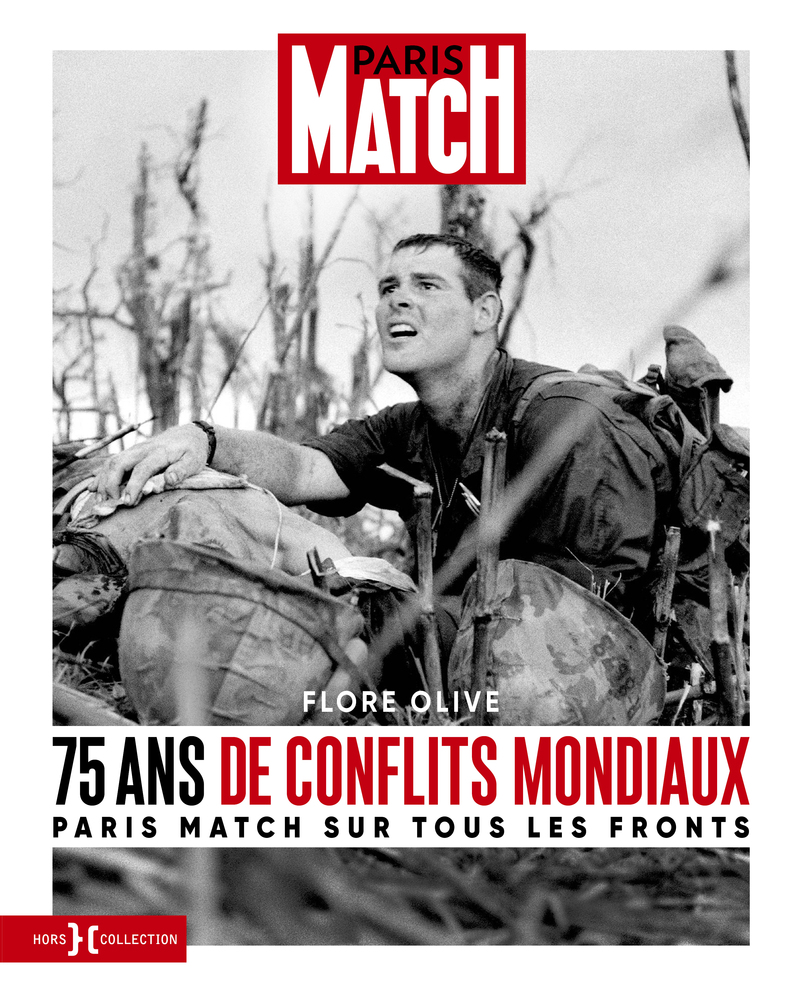

75 ans de conflits mondiaux – Paris Match sur tous les fronts

On peut reprocher bien des choses à Paris Match, mais pas de n’avoir pas su regarder la guerre en face. Depuis 1949, l’hebdomadaire a accompagné chaque conflit comme un miroir du monde occidental – parfois voyeur, souvent bouleversant. Le magazine, longtemps perçu comme le temple de la photo spectaculaire, a pourtant façonné une mémoire collective de la guerre : celle qu’on lit dans les salons mais qu’on ressent dans les tripes.

Ce beau livre de photos, publié pour les 75 ans du titre, rassemble plus d’un demi-siècle de reportages signés par des légendes de l’image : Gilles Caron, Philippe de Poulpiquet, Françoise Demulder, Patrick Chauvel… Des signatures qui ont bravé les frontières et les milices pour rapporter ce que les armées voulaient taire. On traverse ces pages comme un champ de bataille à ciel ouvert : les tranchées d’Indochine, les ruines de Grozny, le chaos de Kaboul, les cendres de Marioupol. À chaque photo, le monde bascule dans un autre siècle.

La sélection d’images, accompagnée de légendes sobres, offre un panorama sans fard du XXᵉ et du XXIᵉ siècle, sans triomphalisme ni misérabilisme. On y voit des soldats hagards, des enfants perdus, des foules en fuite, mais aussi cette obstination du regard humain au milieu du désastre. Le livre ne cherche pas à glorifier les photographes : il leur rend justice. Les reporters, souvent morts jeunes, deviennent ici les témoins d’une époque où le photojournalisme était une arme morale avant d’être un produit éditorial.

C’est à la fois un hommage et un avertissement. Dans un monde saturé d’images instantanées, ce recueil rappelle la lenteur nécessaire du regard, la distance qui permet la vérité. Les photos y sont brutes, non retouchées, parfois mal cadrées – mais toujours justes. Leur force réside dans cette imperfection, dans cette tension entre beauté et horreur.

Disponible aux Editions de La Martinière, 35 euros

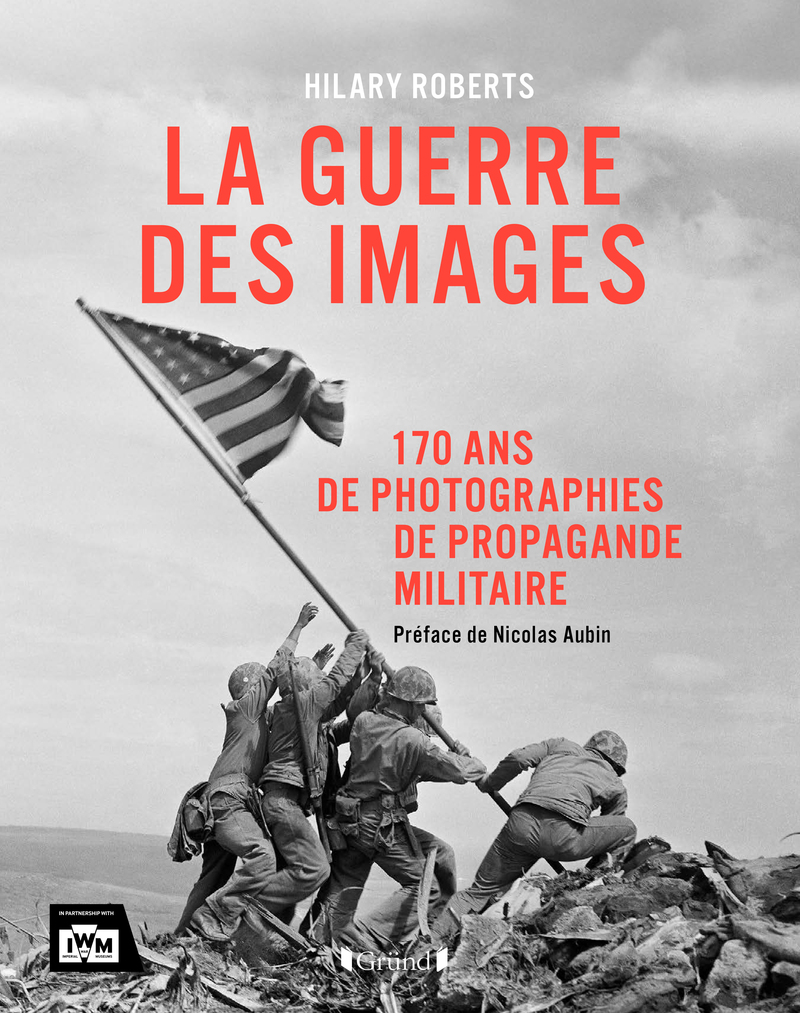

La guerre des images – 170 ans de photographies de propagande militaire

Dans ce contrechamp, La guerre des images. 170 ans de photographies de propagande militaire, d’Hilary Roberts, vient nuancer, voire contredire, le regard héroïque du reporter immortalisé par Paris Match. Ancienne conservatrice de la photographie à l’Imperial War Museum de Londres, Roberts signe un essai magistral sur la fabrication du regard en temps de guerre. Elle y retrace près de deux siècles d’images façonnées, instrumentalisées, mises en scène pour servir le récit des vainqueurs comme des vaincus.

Depuis la guerre de Crimée, première à avoir été largement photographiée, jusqu’aux conflits contemporains où les armées diffusent en direct leurs propres images, la chercheuse montre comment la photographie est devenue un outil de persuasion. Elle analyse le glissement progressif du document vers la propagande : les poses étudiées des officiers victoriens, les clichés de la Première Guerre mondiale soigneusement cadrés pour masquer les pertes, les reportages encadrés du Vietnam, jusqu’aux vidéos millimétrées des armées occidentales sur les réseaux sociaux. Chaque époque invente son langage visuel pour dire la guerre sans jamais la montrer tout à fait.

Depuis la guerre de Crimée, première à avoir été largement photographiée, jusqu’aux conflits contemporains où les armées diffusent en direct leurs propres images, la chercheuse montre comment la photographie est devenue un outil de persuasion. Elle analyse le glissement progressif du document vers la propagande : les poses étudiées des officiers victoriens, les clichés de la Première Guerre mondiale soigneusement cadrés pour masquer les pertes, les reportages encadrés du Vietnam, jusqu’aux vidéos millimétrées des armées occidentales sur les réseaux sociaux. Chaque époque invente son langage visuel pour dire la guerre sans jamais la montrer tout à fait.

L’ouvrage, d’une grande richesse iconographique, juxtapose photos d’archives, affiches de propagande, images d’agences militaires et contenus numériques récents. Cette mise en parallèle souligne la permanence d’un même schéma : héroïsation du combattant, diabolisation de l’ennemi, mise en scène de la victoire. Roberts démontre que la guerre n’est pas seulement racontée, elle est produite, calibrée, scénarisée pour l’opinion publique.

Au fil des pages, le lecteur découvre que même les clichés que l’on croyait “neutres” participent d’un cadrage idéologique. Une image de libération, un portrait de soldat, un enfant blessé : tout, dans la lumière, la composition, la légende, vise à orienter la perception. L’auteure ne condamne pas les photographes, elle dévoile les contraintes et les manipulations qui les entourent.

Disponible aux éditions Gründ, 35 euros

Prisonnier du désert – 711 jours aux mains d’Al-Qaida

Pas de pathos ni de grandiloquence. Dubois raconte ses 711 jours de captivité avec une précision clinique. Enlevé à Gao en 2021, libéré en 2023, il déroule les jours comme un sablier inversé, dans la poussière et le silence. Le temps n’avance plus, il s’étire entre la faim, la chaleur, les prières des geôliers et les conversations murmurées avec les autres otages.

Il ne cherche pas à se raconter en héros, mais en témoin lucide. On sent la peur, la fatigue, le corps qui cède et l’esprit qui s’accroche à des détails dérisoires – un geste, un mot, une sensation de vent. L’écriture, dépouillée jusqu’à l’os, refuse la complaisance. Ce n’est pas un livre de souvenirs, mais un document sur ce que l’humain devient quand il est privé de tout. Un texte sec, puissant, qui dit sans crier.

On y lit aussi, en creux, une déclaration d’amour au journalisme. Dubois raconte comment, dans ce désert où rien ne bouge, il s’invente des reportages imaginaires pour rester vivant, rejoue mentalement ses sujets passés, repense aux phrases qu’il n’a pas écrites. C’est ce lien au métier – fragile, vital – qui le sauve du désespoir. À la fin, ce n’est pas la délivrance qui marque, mais la dignité tranquille de celui qui revient du néant.

Disponible aux éditions Michel Lafon, 19,95 euros

Sa majesté du carnage – Journal d’Ukraine

Ourdan n’analyse pas, il observe. Son Journal d’Ukraine ne cherche pas à expliquer la guerre : il la vit au présent, au ras du sol, là où la peur, la boue et la fatigue forment un seul bloc. Les notes se succèdent comme des éclats de verre : un soldat qui plaisante, une femme qui enterre un proche, un silence avant l’attaque.

Chaque page restitue cette vie suspendue entre deux bombardements. Ourdan décrit la routine du reporter – les batteries qu’on recharge, les phrases qu’on écrit avant que le réseau ne saute – et cette fraternité tacite entre journalistes, soldats et civils. Il ne parle pas d’héroïsme, mais d’endurance.

Le texte a la densité d’un carnet tenu sur le vif, sans effet de style. Pas d’analyse, pas de pose : juste un regard obstiné sur ce que la guerre fait aux hommes. Témoigner, ici, ce n’est pas commenter. C’est tenir.

Ce journal, écrit dans l’urgence, rappelle que la guerre est aussi une affaire de mots. Ourdan capte la langue du front, ses jurons, ses silences, ses gestes. À travers ses fragments, il compose une fresque du chaos sans chercher à lui donner du sens. Et c’est là toute sa force : il montre un monde qui s’effondre sans cesser d’y croire.