Dans la nuit du 5 au 6 octobre, à Ivry-sur-Seine, un jeune homme de 19 ans est maintenu au sol, menotté, puis giflé. Un policier lui lance : « Ferme ta gueule ! », un autre ajoute : « Je vais te foutre à poil ! ». Filmée depuis un balcon par une habitante, la scène dure à peine plus d’une minute. Diffusée par le média Streetpress, elle fait le tour des réseaux sociaux avant que le parquet de Créteil n’ouvre une enquête pour violences volontaires, confiée à l’Inspection générale de la police nationale. Selon la procureure, « les faits filmés sont d’une gravité telle qu’ils nécessitent une vérification immédiate ».

Quelques semaines plus tôt, sur l’autoroute A4, une Tesla avait capté une autre scène. On y voit une voiture de police gyrophares allumés frôler puis heurter un motard. L’homme, Hugo, 37 ans, vacille mais parvient à garder l’équilibre. L’avocat du motard, Me Arié Alimi, affirme qu’il s’agit d’« une véritable tentative d’homicide » et dénonce « une volonté du parquet d’euphémiser les faits ». Sans la vidéo, souligne-t-il, « cet acte aurait été classé comme un simple accident de service ».

« Les vidéos montrent trois secondes d’action, jamais ce qu’il y a avant ni après »

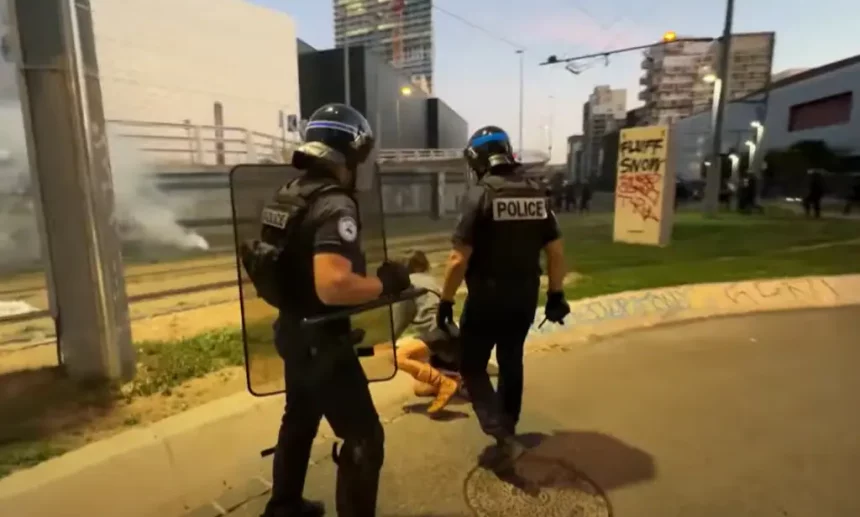

Ces dernières semaines, les séquences se succèdent. À Marseille, mi-septembre, une vidéo d’AFPTV montre une jeune femme frappée au sol par un policier lors d’une manifestation. Le parquet a ouvert une enquête pour violences aggravées. En moins de 24 heures, les images ont été vues plusieurs millions de fois et partagées des dizaines de milliers de fois.

« L’image a pris le pouvoir, elle parle avant le rapport », observe un magistrat parisien, témoin de cette évolution. Pour les avocats de victimes, c’est une révolution judiciaire. Pour les syndicats de police, un déséquilibre insupportable. « Les vidéos montrent trois secondes d’action, jamais ce qu’il y a avant ni après », déplore Fabien Vanhemelryck, secrétaire général d’Alliance Police Nationale.

Selon le rapport annuel de l’IGPN publié à l’automne, 428 enquêtes ouvertes en 2024 portaient sur l’usage de la force par des policiers, soit près de la moitié des dossiers instruits. Le chiffre est stable, mais la médiatisation des affaires a changé d’échelle : la visibilité numérique amplifie tout.

La fin du monopole du récit

Depuis la mort de Nahel Merzouk à Nanterre en 2023, filmée par un témoin, le réflexe de sortir son téléphone s’est généralisé. « Ce n’est pas la violence qui augmente, c’est la preuve », analyse le sociologue Laurent Bonelli, maître de conférences à l’université Paris-Nanterre. Pour lui, la multiplication des vidéos ne traduit pas une explosion des abus, mais la fin de leur invisibilité.

Face à cela, le ministère de l’Intérieur tente de reprendre la main. La généralisation des caméras-piétons, amorcée en 2017, devait apporter de la transparence. Près de 30 000 agents en sont désormais équipés. « La caméra protège autant qu’elle surveille », estime Jérôme Moisan, commissaire à Lyon, qui juge que ces images « désamorcent parfois les tensions ». Mais les policiers dénoncent aussi une « caméra-coupable d’avance ». « On travaille sous la peur du procès », confie un commandant d’unité d’intervention.

Le smartphone, nouvel outil de justice

Dans l’espace public, le citoyen filme désormais autant qu’il témoigne. Des comptes comme @ViolencesPolicieres ou le média Streetpress centralisent ces preuves numériques, compilent, contextualisent. « Filmer, c’est se protéger », résume Julie Gombert, juriste à la Ligue des droits de l’homme. En quelques heures, une séquence devient sujet national, déclenche une enquête, parfois une suspension de fonctionnaires.

La loi autorise à filmer les forces de l’ordre en intervention tant que l’on n’entrave pas leur action. Mais, sur le terrain, les saisies de téléphone et intimidations demeurent. « La tolérance dépend du contexte et du tempérament de l’agent », reconnaît un ancien commissaire aujourd’hui retraité.